お子さんの歯並びが気になり始めたり、歯科医院で矯正をすすめられたりすると「このまま様子を見ていいのか」「今から治療をするべきか」と迷う方も多いのではないでしょうか。

小学校低学年ごろに始まる矯正歯科治療のなかで、よく選ばれている方法に「拡大床(かくだいしょう)」があります。

拡大床は、永久歯がきれいに並ぶためのスペースをつくることを主な目的とした装置です。

「どうやって歯が動くのか」「子どもでも嫌がらず続けられるのか」など、治療の判断にあたり、不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、拡大床の仕組みや期待できる効果、費用や治療を始める前に知っておきたい注意点などを分かりやすく解説します。

ブライフ矯正歯科 院長

平塚 泰三(ひらつか たいぞう)

東京医科歯科大学歯学部歯学科を卒業後、1年間の研修医を経て東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野に入局。大学院を修了し歯学博士を取得。関東を中心に複数の歯科医院にて矯正担当医として勤務。2021年11月に静岡県静岡市にてブライフ矯正歯科を開業。正しい矯正歯科治療を適正な治療費で提供するように努めている。日本矯正歯科学会認定医。

矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です。

一般的な治療期間:2年から3年、一般的な通院回数:20回~30回

矯正歯科治療の一般的なリスクと副作用:痛み ・口腔内不潔域の拡大と自浄作用の低下・歯根への影響(歯根の短小、歯の失活、歯肉退縮、歯根露出、失活歯の歯根破折)・顎関節症状・後戻り·加齢による変化・骨癒着

拡大床矯正をするにあたって知っておきたいこと

納得して治療を進めるためには、まず拡大床について正しく理解することが大切です。

ここでは、拡大床の特徴を以下の5つのポイントに分けて紹介します。

・拡大床の仕組み

・拡大床矯正だけでは難しい症例もある

・子どもと大人での違い

・拡大床の効果

・固定式の拡大装置との違い

それぞれのポイントについて、順番に詳しく解説していきます。

拡大床の仕組み

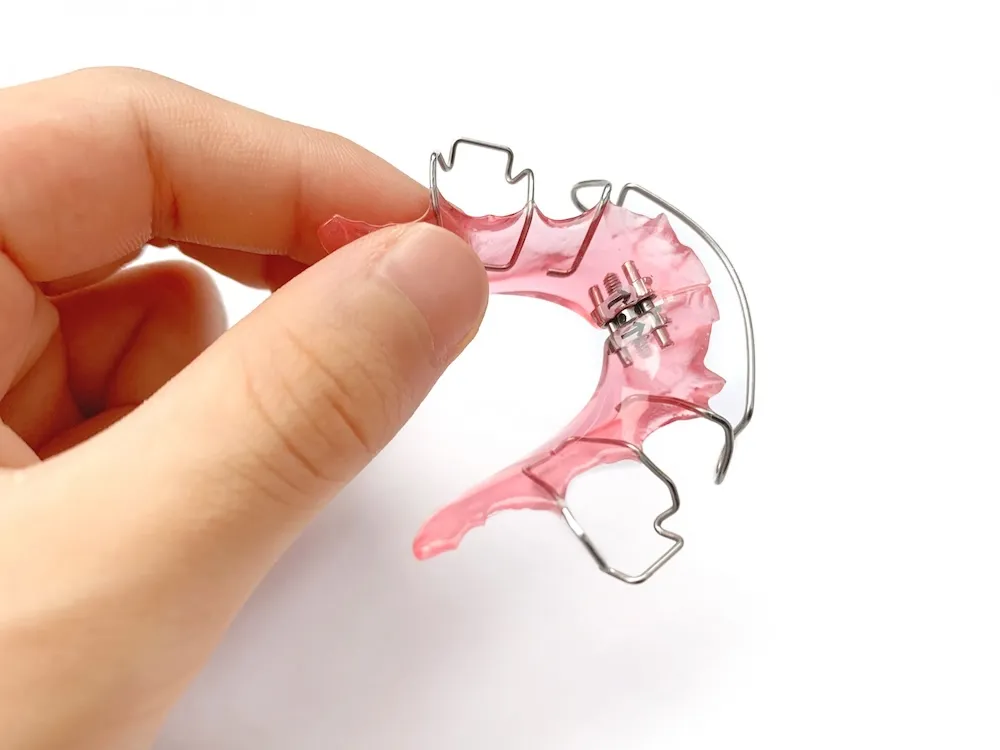

拡大床は、入れ歯のような取り外しが可能な装置で、プラスチック製のプレート(床)にワイヤーのフックがついています。

プレート中央に埋め込まれた拡大ネジを、自宅で週に1回まわすと、装置が約0.25mmずつ広がります。

装置が広がる力を利用して、歯(歯槽骨)を少しずつ外側に動かし、歯列を広げていく仕組みです。

拡大床矯正だけでは難しい症例もある

拡大床は歯列の幅を広げる装置であり、すべての歯並びの問題を解決できるわけではありません。

以下のようなケースでは、拡大床だけでの治療は難しいです。

・顎が前後に大きくズレている出っ歯や受け口など、骨格的な問題がある場合

・歯のねじれや向きを細かく整えたい場合

・顎の成長が完了している方の治療

小児矯正の「一期治療」として拡大床を用いることが多く、永久歯が並ぶための土台づくりが目的です。

顎の成長が十分でなかったり歯のがたつきが残ったりすると、二期治療(ワイヤー矯正やマウスピース矯正)が必要になります。

初めから二期治療まで見越して計画を立てるケースもあります。

一期治療については、こちらの記事をご覧ください。

子どもと大人での違い

小学校低学年ごろまでは、顎の骨がまだやわらかく成長の途中のため、拡大床で広げやすい時期です。

一方、大人になると骨の成長がすでに終わっており、顎の骨も硬くなっています。

そのため、骨格的な拡大自体が不可能なため、抜歯をして歯を並べるスペースを確保することもあります。

成人の方で、著しく歯並びが狭い場合は、まれに手術を行うことで拡大する場合もあります。

拡大床の効果

拡大床には、歯列全体の幅を広げ、歯と歯のあいだに新たなスペースをつくる効果があります。

とくに子どもの場合、乳歯がすき間なく並んでいると、抜けたあとに生えるひとまわり大きな永久歯は入りきらず、重なってしまうことが少なくありません。

乳歯の時期に歯列を広げておくと、永久歯が生える際に正しい位置に収まりやすくなります。

固定式の拡大装置との違い

拡大床とよく比較される装置に、固定式の「急速拡大装置」があります。

ネジを回して拡大する仕組みはどちらも共通で、大きな違いは力が加わる場所と拡大速度です。

拡大床は「歯」を動かすのに対し、急速拡大装置は上顎の「骨」そのものを広げます。

以下は、拡大床と急速拡大装置の特徴を比較した表です。

| 特徴 | 拡大床 | 急速拡大装置 |

|---|---|---|

| 装着方法 | 取り外しできる | 歯に接着させるため取り外し不可 |

| 力の加え方 | 弱い力でゆっくり歯列を拡大 | 強い力で短期間に顎の骨を拡大 |

| ネジ回し | 週に1回程度 | 1日に1〜2回 |

| 装着場所 | 上下 | 上のみ |

| 痛み | 比較的少ない | 調整後に痛みや圧迫感が出やすい |

| 衛生管理 | 外して歯磨きできるため衛生的 | 装置の周りに汚れがたまりやすく、丁寧な歯磨きが必要 |

どの装置を使うかは、確保したいスペースの量や、年齢、骨格など総合的にみて判断します。

まずは固定式の急速拡大装置で骨を広げたあと、拡大床へ移行するといったように、段階に応じて装置を使い分ける場合もあります。

拡大床矯正で改善が期待できる歯並び

拡大床は、歯列の幅が狭いことによって起こる歯並びの乱れに対応できる装置です。

ただし、拡大床は他の装置と合わせて使われることが多く、拡大床だけでの改善には限界があることも理解しておく必要があります。

拡大床で改善が期待される主な歯並びは、以下の通りです。

・叢生(歯のガタガタ)

・出っ歯

・受け口

それぞれの特徴や、拡大床での治療方法を解説します。

叢生(そうせい)

叢生とは、歯が重なり合ってガタガタに生えている状態のことです。

歯が並ぶスペースが不足している場合に多く見られ、拡大床の適応となる代表的な歯並びのひとつです。

子どもの場合は、歯列を広げて永久歯が重なって生えてしまうのを防ぎます。

出っ歯

上の歯が前に出て見える出っ歯も、拡大床が検討される歯並びです。

とくに、上顎の歯列がせまく、前歯が押し出されて出っ歯になっているケースでは、歯列を広げることで前歯が収まるゆとりをつくれます。

出っ歯の原因が、指しゃぶりや口呼吸といった日常的な癖にあることも少なくありません。

そのため、拡大床による対応に加えて、癖そのものを見直したり、唇や舌を鍛えるトレーニングを同時に行うことも大切です。

受け口

上顎が小さいことが原因で下の歯が前に出てしまっている場合、拡大床の適応となることがあります。

上顎の歯列の幅が広がると、下の歯に上顎が被さるようになり、上下の顎のバランスが整いやすくなります。

ただし、受け口の治療には、年齢や症状に応じた拡大床以外の装置が使われることも多いです。

たとえば、3歳ごろから使えるマウスピース型の装置や、主に小学生で使うことの多い、顔に装着するタイプの装置があります。

受け口は成長とともに改善が難しくなることもあるため、早めに相談しておくと安心です。

拡大床矯正の治療を始める年齢の目安

拡大床による治療は、上の前歯2本が永久歯に変わる時期、年齢でいうと6〜7歳ころに始めるのが一般的です。

開始時期は歯並びや生え変わり時期によっても異なるので、小学校入学前に一度相談に行っておくと良いでしょう。

上顎の成長のピークである7〜10歳に合わせて行うために、遅くても小学校低学年までに始めるのが効果的とされています。

拡大床矯正にかかる期間の目安

拡大床を使う期間は、治療を始める時期や歯並びの状態によって異なり、数か月から2年ほどと幅があります。

拡大が終わったあとは、そのままにしておくと歯が元に戻ってきてしまうため、一定期間は拡大せずにそのまま拡大床の装着を続けます。

さらに、永久歯がすべて生えそろう中学1〜2年ごろまでは、定期検診を受けながら問題がないか経過観察していくことが大切です。

拡大床矯正にかかる費用相場

拡大床を使った矯正歯科治療は、基本的に自費診療となるため、費用は歯科医院によって異なります。

以下の表は治療にかかる費用の目安です。

| 費用項目 | 費用の目安 | 詳細 |

|---|---|---|

| カウンセリング料 | 無料〜5,000円程度 | 初回相談の費用 |

| 精密検査・診断料 | 3〜5万円程度 | レントゲン・型取り・写真撮影を行い詳細な治療計画を立てる |

| 装置代 | 20〜40万円程度 | 装置ごとの料金かパッケージかは医院によって異なる |

| 調整料 | 3,000〜5,000円程度/1回 (1〜2ヶ月に一度) |

装置の調整、クリーニング、歯磨き指導など |

装置代は「1装置ごとに10万円」とする医院もあれば「装置を何度か作り替えても一律30万円」といったパッケージ型を採用している医院もあります。

ワイヤーを引っかけていた乳歯が抜けたり、永久歯の生え変わりに合わせて装置を作り替えたりすることもあるため、料金体系をよく確認しておきましょう。

また、二期治療(永久歯の矯正治療)に進む際は、一期治療の費用が差し引かれるケースもあります。

ブライフ矯正歯科では、基本料のなかに一期治療で使う装置代がすべて含めております。

詳しくはこちらの料金表をご覧ください。

拡大床矯正のメリット

拡大床の代表的なメリットを4つ紹介します。

・痛みが少ない

・取り外しができる

・将来の抜歯リスクを減らせる可能性がある

・学校につけていく必要がない

それぞれのメリットについて、順番に詳しくみていきましょう。

痛みが少ない

拡大床矯正では、装置に埋め込まれたネジを少しずつ回して、弱い力を継続的にかけて歯列を広げていきます。

痛みの感じ方には個人差がありますが、徐々に慣れていく方が多い傾向です。

ネジを回した直後に多少感じる圧迫感や違和感は、数時間から1日程度で慣れることがほとんどです。

取り外しができる

拡大床は、ご自身で簡単に取り外しができる装置です。

固定式の装置は、装置の周りにどうしても歯垢がたまりやすく、虫歯リスクが高まってしまいます。

拡大床は装置を外してすみずみまで歯磨きができるため、口の中を清潔に保ちやすいです。

また、食事のときにも外して普段どおりの食事ができ、しっかり食べたい成長期にも無理なく続けやすい装置です。

将来の抜歯リスクを減らせる可能性がある

矯正歯科治療で抜歯が必要になる主な理由は、歯が並ぶためのスペースが不足していることです。

拡大床は顎の成長を利用しながら、歯が並ぶための土台を広げられるため、スペース不足を事前に解消できます。

将来、本格的な矯正(二期治療)が必要になった場合にも、歯を抜かずに治療ができる可能性が高まります。

学校につけていく必要がない

拡大床の装着時間は、歯科医師の方針によって異なりますが、ブライフ矯正歯科では1日10時間程度を目標としています。

もちろん、長く使っても問題はありませんし、他院では終日の使用を指示される場合もあるようですが、

経験上、10時間程度使用すれば十分に効果が見込めます。

たとえば、就寝の数時間前に装着し、起床するまで装着するスケジュールであれば家にいる間だけで十分な装着時間を確保できるでしょう。

学校での管理が心配な低学年でも、学校にはつけていかずに治療が進められるため安心です。

拡大床矯正のデメリット

拡大床は多くのメリットがある一方で、注意しておきたいポイントもあります。

代表的なデメリットは、次の5つです。

・装着時間が守れないと効果がでない

・発音や違和感に慣れる必要がある

・装置の紛失・破損リスクがある

・拡大床だけでは治療が完了しない場合もある

・専門知識がない歯科医師の治療はトラブルにつながることがある

デメリットや注意点を、順番に詳しく解説していきます。

装着時間が守れないと効果がでない

拡大床は簡単に自分で外せてしまうため、つけ忘れたり、装着をサボりがちになってしまう方もいます。

歯科医師から指示された装着時間を守らないと、計画通りに歯列が広がらず、十分な効果が得られません。

小学生のお子さんが自分で管理するのは難しいため、親御さんの声かけやサポートが重要になります。

発音や違和感に慣れる必要がある

拡大床を初めて装着したときは、口の中に異物感や圧迫感を感じることがあります。

また、プレート部分が上顎のうらを覆う形になっているため、舌を動かすときに邪魔になり、サ行やタ行などが発音しにくくなることがあります。

装置が入った状態に舌が慣れてくると自然に動かせるようになり、1〜2週間ほどで違和感も軽減していくことがほとんどです。

ただ、拡大床を装着していただくのは基本的に就寝時となりますので、日常生活への影響はないと思います。

装置の紛失・破損リスクがある

取り外しが可能なため、紛失のリスクがあります。

また、噛んで装着したり、舌で押して遊んだりすると破損の原因になります。

紛失や破損による再製作・修理には、追加で費用がかかるケースが多いため、注意が必要です。

使用しない時は必ず専用のケースに保管するなど、家庭での管理を徹底しましょう。

拡大床だけでは治療が完了しない場合もある

拡大床のみの治療でも、永久歯の歯並びをある程度整えられる場合があります。

しかし、歯の向きなどを細かく整えることは難しいです。

完璧にそろえたい場合は、永久歯に生え変わったあとの本格的な矯正歯科治療(ワイヤー矯正・マウスピース矯正)が必要になります。

子どもの身長がどれくらい伸びるか予測できないのと同じように、顎の成長にも個人差があります。

そのため、拡大床などの一期治療だけで終えられるかどうかは、治療前の時点では断言できません。

専門知識がない歯科医師の治療はトラブルにつながることがある

拡大床は、子どもなら誰でも使える装置ではありません。

顎の成長や歯の状態によって装置を使い分けたり、あえて拡大床などの一期治療は行わず、永久歯が生えそろうまで経過をみるケースもあります。

こうした判断を適切に行うには、小児矯正の経験と知識が不可欠です。

歯科医師が専門的な見極めができないまま治療を進めたために「歯列を広げすぎて出っ歯になった」「装置を長期間つけているのに変化がない」などのトラブルも報告されています。

拡大床矯正でよくある質問

最後に、拡大床での治療を検討中の方からよく聞かれる、3つのご質問にお答えします。

・痛みはある?

・どのくらい広がるの?

・外した後は戻らないの?

それぞれの疑問について、順番に回答していきます。

痛みはある?

拡大床は、歯に弱い力をかけてゆっくり動かす装置なので、ほかの矯正装置に比べて痛みを感じにくいとされています。

1週間に1回ネジを回して装置を広げたときに、歯が押されるような軽い痛みや違和感を覚える程度であることがほとんどです。

どのくらい広がるの?

拡大床のネジを1回まわすごとに約0.25mm広がるため、それを週に1回、単純計算すると1ヶ月で1mmほど広がることになります。

ただし、どのくらい広げるかは、年齢や歯並びの状態によって異なります。

生え変わりの時期などは装置の適合が悪く拡大が思うようにできない時期もあります。

拡大の目安としては、10mm程度までの拡大が限度とされることが多いです。

広げすぎると、噛み合わせのズレや骨に負担がかかるおそれもあるため、慎重な判断が必要です。

ちなみに、矯正歯科治療で抜歯の対象になりやすい小臼歯は、1本でおよそ7mmの幅があります。

最大限まで広げられた場合には、歯1本分以上のスペースを確保できることになります。

外した後は戻らないの?

拡大の期間が終わってすぐに装置をはずしてしまうと、歯がもとの状態に戻ってしまいます。

そのため、ネジ回しが終わった拡大床をそのままつけておくか、拡大床と似た形の保定装置(後戻り防止装置)を新たに装着します。

最低でも数ヶ月〜半年程度はキープする期間を設けた方が良いでしょう。

拡大床矯正は経験豊富な矯正歯科で相談しよう

拡大床は、弱い力でゆっくりと歯列を広げていく取り外し式の装置です。

痛みや負担が少ない点が特徴で、顎の成長を利用できる小学校低学年ころに行うのが効果的とされています。

大人でもワイヤー矯正などの補助として使われることはあるものの、成長が止まり硬くなった顎を弱い力で動かすのは難しく、適応は限られます。

また、拡大床は専門的な知識と経験が必要な装置であり、歯科医師によって使用の有無や考え方が異なる治療です。

そのため、納得のいく選択をするには、複数の矯正歯科で相談して比較することがとても重要です。

静岡市にあるブライフ矯正歯科では、精密な検査を行い、矯正歯科治療が必要と判断された場合には、症状や成長段階に合わせた装置をご提案しています。

判断に迷ったまま大事な時期が過ぎてしまう前に、ぜひご相談ください。

白.png?1769790693)

-1.png?1769790693)